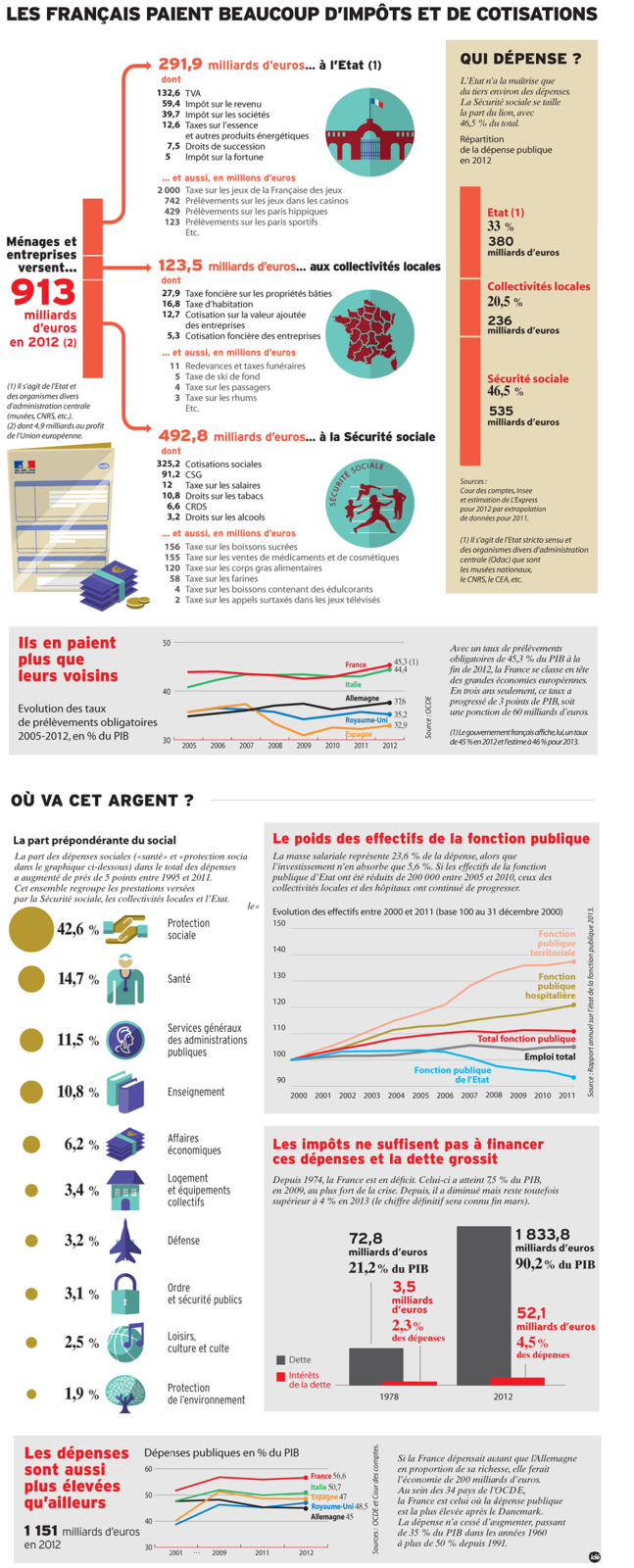

L'Institut Montaigne démonte les mécanismes de l'exception française, faite de prélèvement obligatoires et de dépenses très élevés. Premier constat: l'Etat n'est responsable que de 33 %, environ des dépenses, le reste se partageant entre la Sécurité sociale (46,5 %) et les collectivités locales (20,5 %). L'étude pointe également le poids des dépenses de protection sociale et celui des effectifs de la fonction publique.

Le deuxième constat est le plus alarmant: nombre de politiques publiques sont à la fois coûteuses et inefficaces. L'Institut Montaigne a passé au crible 10 d'entre elles. Si la Défense, la famille et les retraites donnent satisfaction, l'éducation, le logement, l'emploi, la formation professionnelle absorbent de plus en plus d'argent pour de moins en moins d'effets. A l'aide d'indicateurs de résultats, de comparaisons internationales avec des pays proches (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne), l'Institut Montaigne mène un travail éclairant à l'heure du ras le bol fiscal

Par Corinne Lhaïk

INFOGRAPHIE. Impôts: qui paie... et pour faire quoi?

L'Institut Montaigne a réalisé pour L'Express une étude exclusive sur la dépense publique. Le think tank a passé au crible dix politiques publiques, pour identifier précisément où va l'arge...

Le système français ne peut plus éviter une crise majeure. Ceci est dû à 40 ans de laxisme politique durant lesquels l'État français a creusé sa tombe : celle des déficits. Quand on s'endette, on perd son indépendance et le jour où ceux qui prêtent à l'État français en auront assez, les fonctionnaires et les retraités français ne seront plus payés. Il faut donc urgemment couper dans les dépenses publiques et pour ceci, il faut un chef de gouvernement au dessus des partis politiques. François de Closets.

publications | Institut Montaigne

Elie Cohen, économiste, nous explique les enjeux et les priorités de la nécessaire remise à plat de notre système fiscal. L'Institut Montaigne propose une réforme globale de notre système fi...

http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/une-fiscalite-au-service-de-la-social-competitivite

publications | Institut Montaigne

L'Institut Montaigne est un think tank indépendant. Sa vocation est d'élaborer des propositions concrètes dans les domaines de l'action publique , de la cohésion sociale , de la compétitivité...

http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/vers-un-impot-europeen

CSG et Impôt sur le revenu : comment et pourquoi les fusionner ?

Fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, cette idée ancienne refait surface au niveau gouvernemental. Mais réaliser une telle fusion n'a d'intérêt que si cela contribue à nous extraire de ...

Dette publique

La dette publique est constituée du montant total de tous les emprunts de l'État et des autres administrations publiques (collectivités territoriales et protection sociale). La dette intérieure est contractée auprès des agents économiques intérieurs (ménages, entreprises, institutions financières) tandis que la dette extérieure est financée par des intervenants étrangers.

Elle sert à financer (et est accrue par) le déficit budgétaire.

La dette publique semble être une fatalité de la démocratie. En effet, en démocratie, les hommes politiques cherchent à satisfaire d'abord l'électeur médian, et ce par la redistribution, car il faut que cet électeur, dont le revenu est inférieur au revenu moyen[1], obtienne des avantages qui lui coûtent moins que les impôts qu'il paie[2]. Comme il est impossible de prendre à la classe moyenne plus que ce qu'on lui redonne, et comme la spoliation des classes aisées atteint vite ses limites, l'octroi de ces avantages n'est possible que par l'emprunt étatique, ce qui explique l'accroissement ininterrompu de la dette publique dans les démocraties. Les avantages obtenus sont soit pécuniaires (allocations diverses, assistanat, subventions d'associations ou d'entreprises) soit en nature : "gratuité" de la santé, des études, des infrastructures publiques, et autres prétendus "acquis sociaux".

Tout politicien qui refuserait cette pratique perdrait les élections en étant supplanté par des politiciens plus démagogiques que lui sur le marché politique. L'État-providence a ainsi vocation à s'étendre indéfiniment en même temps que la dette publique grossit en contrepartie.

La tâche du politicien consistera à s'attribuer les mérites de la redistribution étatique tout en cachant ou minimisant la réalité de la dette, en entretenant le plus grand flou à son sujet (ainsi ne sont pas compris dans la dette certains engagements de l'État : retraites futures des fonctionnaires, cautions de droit ou de fait, endettement des sociétés détenues par l'État, etc.). Le politicien étant par définition irresponsable, il désignera à la vindicte populaire, lorsque la dette ne sera plus supportable, de nombreux boucs émissaires : le marché, les banques, certains pays étrangers, certaines institutions internationales, etc. Ses boucs émissaires préférés seront évidemment ses créanciers : par un curieux retournement de situation, il les mettra en accusation et dénoncera leur emprise, comme s'il était lui-même totalement hors de cause dans ses problèmes de finances, et comme si l'endettement excessif était une fatalité extérieure dont il n'était pas responsable.

Un des paradoxes de la dette publique en démocratie est précisément son aspect antidémocratique :

Chacun sait que la dette n’est que de l’impôt différé et que la marque d’une démocratie est que l’impôt est voté par ceux qui vont devoir le payer. Nous collons cependant des impôts énormes (par l’intermédiaire de la dette que nous allons leur laisser) sur nos enfants ou nos petits enfants sans qu’ils aient pu les voter, ce qui est la marque, non pas d’une démocratie, mais d’une démagogie dont le seul but est que la génération actuelle, celle qui vote, ne souffre en aucun cas de ses incontinences.

Rôle capital de la banque centrale

Même quand elle ne finance pas directement les déficits de l’État (par la création monétaireex nihilo), la banque centrale joue un rôle clé entre l’État et les banques commerciales pour "diffuser" la dette publique et en assurer une croissance ininterrompue. En effet, les banques commerciales, en raison du système dit "de réserves fractionnaires", font appel à la banque centrale pour couvrir leurs besoins de liquidité et augmenter les bases de leur expansion de crédit ; elles sont ainsi incitées à acheter en continu de la dette publique comme collatéral à des opérations de refinancement.

Aux États-Unis, mais également au Japon, au Royaume-Uni et dans une moindre mesure en Europe, par une pratique non conventionnelle d'assouplissement quantitatif (quantitative easing), la banque centrale peut se mettre à acheter directement la dette (les bons du trésor). La dette est donc monétisée, au risque de créer de l'inflation ou des bulles spéculatives. Dans un contexte de sur-endettement général des États, les hommes politiques et les banquiers centraux jugent que la déflation est une menace bien plus grave que l'inflation.

La dette publique peut en fait être présentée comme la seule justification de l'existence de la banque centrale, institution inutile par ailleurs :

Sans l'existence du monopole monétaire, les politiciens seraient dans l'incapacité d'emprunter de grosses sommes d'argent créatrices de déficits budgétaires. Sans ces déficits, sans la mise en place de lois instituant le monopole monétaire, les subventions en faveur d'intérêts particuliers ne pourraient être financées que par un surcroît d'impôts. Les contribuables seraient hostiles au financement des groupes de pression et à celui des gaspillages publics si leur feuille d'impôt en révélait le coût réel.

En raison du fonctionnement de la banque centrale, il y a une corrélation entre la quantité de monnaie en circulation et la dette publique : la banque centrale crée de la monnaie ex nihilo pour acheter la dette (directement ou indirectement) ou inversement, si elle juge la masse monétaire trop importante, détruit de la monnaie en vendant la dette qu'elle détient.

Pour l’École autrichienne d'économie, c'est cette création monétaire ex nihilo qui permet un accroissement apparemment indéfini de la dette publique, qui serait impossible dans un régime d'étalon-or strict. Ce mécanisme de cavalerie, qui permet de rembourser la dette par de l'argent créé à partir de rien, ne cesse que lorsqu'il devient évident que la dette ne pourra jamais être remboursée, ou lorsque la monnaie perd toute sa valeur. Il y a toujours une corrélation forte entre l'ampleur de la dette publique et la faiblesse de la monnaie concernée, car il devient impossible de résister à la tentation de "faire marcher la planche à billets" à mesure que la dette grossit et devient incontrôlable.

Le monopole d'émission de la banque centrale permet donc l'accroissement de la dette publique (que la banque centrale soit publique ou privée n'a à cet égard aucune importance) ; la liberté monétaire que préconisent les libéraux via des monnaies privées en concurrence entre elles serait une menace à la capacité d'endettement de l’État.

Rhôoooooo...

La faute au libéralisme ?

Curieusement, certains accusent le libéralisme de conduire les États à la faillite au bénéfice d'intérêts privés.

Or le libéralisme se caractérise par un non-interventionnisme en économie (en-dehors évidemment de ce qui concerne le droit commun : vol, escroquerie, fraude, etc., qui relève des fonctions régaliennes de l’État) :

- refus de l'argument "too big to fail" pour renflouer les banques ; empêcher la banqueroute ou la faillite revient à répartir sur tout le monde, à la façon collectiviste, les conséquences des erreurs de quelques-uns (céder à la menace douteuse du "risque systémique" revient pour l’État à acquiescer par avance à toutes les exigences des banquiers) ;

- refus du monopole monétaire de la banque centrale, monopole d'origine étatique, source de tous les dérèglements monétaires ;

- refus des politiques keynésiennes, qui n'aboutissent qu'à un accroissement de la dette sous le prétexte de soutenir la croissance ;

- refus des politiques inflationnistes, qui ne profitent qu'à une oligarchie.

L’État, par le privilège "exorbitant du droit commun" qui lui permet de prélever l'impôt et d'en user sans le consentement du contribuable, devrait se mêler le moins possible d'intérêts privés, y compris dans les domaines monétaires ou bancaires. Son action aboutit toujours à privilégier certains intérêts privés aux dépens d'autres intérêts privés.

C'est précisément en raison de l'extension indue de l’État dans des domaines où il n'a rien à faire (assistanat, subventions, renflouements…) que la dette publique, en démocratie, a tendance à s'accroître indéfiniment sous la pression de divers groupes d'intérêt (banques, grandes entreprises, lobbies, syndicats, etc.).

Les pays les plus libéraux, conscients de la nocivité d'un endettement excessif, ont fait en sorte d'entraver la tendance naturelle de l’État à s'endetter indéfiniment. Par exemple, la Suisse dispose dans sa Constitution d'un frein à l'endettement destiné à "enrayer les déficits budgétaires chroniques et la croissance de la dette"[3]. Très longtemps les États-Unis n'ont pas eu de dette, et n'ont jamais eu besoin (jusque autour des années 1970) d'imposer un debt ceiling pour limiter les dépenses ; comme l'indique Peter Schiff[4], c'est l'instauration de la FED qui a permis d'accroître l'endettement de l’État. Le plafond d'endettement a été relevé à de nombreuses occasions sous prétexte de "prouver aux créanciers que les États-Unis peuvent payer leur dette" (alors que l'argent ainsi emprunté sert précisément à payer la dette).

L'appel à l'épargne présente des effets pervers, en particulier l'effet d'éviction : l'épargne consacrée à financer le déficit budgétaire ne peut plus servir à financer l'activité privée et notamment l'investissement productif: les dépenses privées sont en quelque sorte « évincées » par le financement des dépenses publiques.

En ce sens, contrairement aux vues keynésiennes, un déficit budgétaire peut conduire à la stagnation en privant les entreprises d'un moyen essentiel de financement. C’est sans doute la raison pour laquelle l’union Européenne a retenu parmi les critères d’entrée dans le « club Euro », une dette publique inférieure à 60% du PIB. La dette est nuisible parce que son remboursement (service de la dette) devient un poids très lourd dans le budget (il augmente plus vite que toutes les autres dépenses publiques). La dette publique et ses intérêts bloquent la croissance économique issue de l'épargne et de l'investissement.

Comme pour la dette extérieure, on notera que la dette intérieure, lorsqu'elle est excessive, handicape durablement l'économie nationale, en raison des remboursements annuels.

Le recours massif à l'endettement — intérieur et extérieur — marque, en fait, le refus des réalités économiques d'aujourd'hui et le report des problèmes sur le lendemain, hypothéquant ainsi la situation économique future. On peut parler, comme le fait l'économiste Tim Harford) de « taxe sur les adolescents », d'un transfert de richesse des futurs contribuables vers les adultes du jour.

Selon le théorème d'équivalence de Ricardo-Barro (ou "effet Ricardo"), l'augmentation de la dette publique se traduit généralement plus tard par une augmentation des impôts (l'emprunt d'aujourd'hui est un impôt futur). Une politique de relance financée par la dette publique est donc absurde, puisque les agents économiques seront portés à économiser plutôt qu'à consommer.

Il y a une différence essentielle entre la dette publique et la dette privée : les personnes qui décident d’emprunter ne sont pas celles qui vont payer les intérêts ni rembourser le capital emprunté, ni non plus celles qui vont bénéficier de l’emprunt :

C'est la nature même des actions menées par les hommes de l’État que de faire en sorte que le coût des actions des individus ne soit pas supporté par eux mais par d'autres, et que les gains de ces actions soient appropriés par d'autres que ceux qui ont à en supporter les coûts. C'est parce qu'il y a cette séparation, ou externalisation, entre ceux qui paient et ceux qui bénéficient que règne une irresponsabilité générale des actions étatiques. On peut reprocher aux économistes d'hier et d'aujourd'hui d'être silencieux sur ce fait essentiel qui distingue une dette privée d'une dette publique.

Effet pervers politique

L'accroissement de la dette publique favorise le capitalisme de connivence entre pouvoir et finance, ce qui oblige le pouvoir à intervenir pour secourir des banques dont il est en réalité étroitement dépendant pour placer ses emprunts. Le concept de "too big to fail" encourage la finance à pratiquer des prises de risque inconsidérées et fait des grandes banques un facteur de risque systémique. La course à l'endettement s'accompagne d'une course à la prise de risques et d'une course à l'accroissement continu des masses monétaires, en même temps que s'accroissent tant l'appauvrissement du pays que l'emprise de l'Etat-providence et de la fiscalité redistributrice sur la population.

Les conséquences inéluctables

L'endettement excessif rend un pays presque entièrement dépendant de ses créanciers : dès que ceux-ci ont des doutes sur la solvabilité de leur débiteur et cessent de lui prêter (ou ne veulent lui prêter qu'à des taux très élevés), ce dernier se trouve brutalement confronté à une crise insoluble autrement que par le défaut ou par une réduction drastique du train de vie de l'État.

Le retour à la réalité est douloureux. L'État, à la différence de ce qui se passe pour un particulier surendetté, peut décider unilatéralement de suspendre les remboursements de la dette, mais ce faisant il ne trouve plus de créanciers disposés à souscrire à ses nouveaux emprunts (car il peut difficilement réduire ses dépenses dans le même temps). La seule différence entre le cas du particulier et celui de l'État tient à l'irresponsabilité de ce dernier : ceux qui ont choisi, par démagogie, la voie de l'endettement, ne sont pas les mêmes que ceux qui en paieront plus tard les conséquences. La rhétorique étatique et politicienne pourra toujours s'efforcer, le moment venu, de cacher la réalité au contribuable-citoyen et de présenter la sanction des marchés comme une fatalité liée au libéralisme économique et au libre-échange.

Comment liquider la dette publique

L'Histoire permet de dresser la liste des façons dont les États ont liquidé leur dette publique :

- la répudiation ou le défaut de paiement : la dette est "rééchelonnée" ou n'est plus remboursée (cas des emprunts russes, répudiés en 1918 par les Bolchéviques ; en France, en 1797, le Directoire annule autoritairement les 2/3 de la dette : "banqueroute des deux tiers") ; une "doctrine" ad hoc existe à ce propos, celle de la "dette odieuse" ;

- la dévaluation de la monnaie et l'inflation monétaire permettent de rembourser la dette en dessous de sa valeur d'origine (cas de l'Empire romain sur le déclin, Allemagne de Weimar, dévaluation du peso en Argentine en 2002, quantitative easing pratiqué par les banques centrales, monétisation de la dette, etc.) ; l'inflation est une redistribution qui s'opère entre emprunteurs et prêteurs ;

- l'augmentation des impôts permet de faire face aux remboursements, mais c'est la mesure la plus impopulaire, et qui ne règle pas le problème pour autant ;

- le désendettement par diminution du périmètre de l'État (par privatisation, suppression de subventions et de prestations, plan d'austérité, réduction drastique du traitement des fonctionnaires, etc.), impopulaire également (cas de la Grèce en 2010) ; cette solution de bon sens se heurte aux mauvaises habitudes qui perdurent entre l'État redistributeur ou gaspilleur et sa « clientèle » privilégiée ;

- le transfert des dettes à une entité qui a une meilleure réputation aux yeux des créanciers (solution des "eurobonds" pour remédier à l'endettement des pays européens) : cela permet de gagner un peu de temps, sans régler aucun des problèmes d'endettement excessif ;

- la recherche de nouvelles ressources à l'intérieur du pays par l'emprunt forcé, l'expropriation, ou à l'extérieur par la guerre (cas de la Révolution française et du Premier Empire) ;

- la "remise à zéro" (big reset), annulation générale des dettes, comme le faisaient les Hébreux avec la pratique du jubilé : tous les cinquante ans, les compteurs étaient remis à zéro et les dettes remises ; cette pratique n'a évidemment rien de juste, elle favorise les riches endettés au détriment des créanciers pauvres ;

- la liquidation physique des créanciers (par exemple Philippe le Bel avec les Templiers).

Toutes ces options étant plus ou moins douloureuses et obligeant l'État à sortir de la consensuelle "tyrannie du statu quo", les États se contentent de naviguer à vue et de cacher la réalité autant que possible. La plupart des analystes prédisent que l'inflation (voire l'hyperinflation) en sera le résultat :

Tous les États-providence occidentaux seront dans l’incapacité de rembourser leurs dettes, et ne pourront pas faire face à leurs obligations vis-à-vis des personnes accédant à la retraite. Le seul moyen qu’il leur reste pour assumer leurs engagements est de s’engager dans une inflation démesurée, c’est-à-dire émettre de la monnaie afin de donner l’impression qu’ils peuvent honorer leurs paiements, avec comme conséquence inévitable, la perte de pouvoir d'achat de leurs devises qui sera suivie de l’expropriation de l’individu productif (nationalisations).

À noter que la dette cesse de croître à partir du moment où le solde budgétaire est positif. Il ne suffit pas de se conformer à un déficit budgétaire limité à 3% (critères de Maastricht). Contrairement à une erreur commune, un solde primaire (solde budgétaire moins charge de la dette) excédentaire ne signifie pas baisse de la dette, mais c'est le solde budgétaire qui importe. Avec la financiarisation de l'économie, tous les prêteurs d'obligations se couvrent par la souscription de credit default swaps (CDS), ce qui rend en théorie possible de faire payer la dette suite à un éventuel défaut de paiement par les vendeurs de ces contrats (en réalité, étant donnés les montants en jeu, la solvabilité de ces vendeurs est elle-même très douteuse).

L'analyse libertarienne

Pour les libertariens (voir par exemple Murray Rothbard, Repudiating the National Debt), l'État ne peut être mis sur le même pied qu'un débiteur privé. Son engagement n'a pas de valeur, puisqu'il ne crée pas de richesse, mais vit de l'argent volé aux contribuables ou de cet impôt caché qu'est l'inflation. Les créditeurs de l'État sont eux-mêmes éthiquement répréhensibles, puisqu'en tant que « receleurs d'impôt » ils seront remboursés grâce à la coercition fiscale. La dette publique ne peut être considérée à l'égale d'un contrat entre propriétaires légitimes, car il n'y a pas de responsabilité contractuelle en ce domaine :

C'est la nature même des actions menées par les hommes de l’État que de faire en sorte que le coût des actions des individus ne soit pas supporté par eux mais par d'autres, et que les gains de ces actions soient appropriés par d'autres que ceux qui ont à en supporter les coûts. C'est parce qu'il y a cette séparation, ou externalisation, entre ceux qui paient et ceux qui bénéficient que règne une irresponsabilité générale des actions étatiques. On peut reprocher aux économistes d'hier et d'aujourd'hui d'être silencieux sur ce fait essentiel qui distingue une dette privée d'une dette publique.

Plutôt que l'augmentation des impôts ou l'inflation, Rothbard propose une solution révolutionnaire : la répudiation de la dette publique. Il n'y a pas de raison que la population paie pour les dettes contractées par les classes dirigeantes ; de plus, cela empêchera les gouvernements, faute de créanciers, de continuer à détourner des ressources privées pour les gaspiller dans les projets étatiques. La répudiation de la dette est donc un moyen radical de diminuer l'emprise de l'État sur la société civile, en lui "coupant les vivres". Rothbard propose aussi de traiter l'État comme une entreprise en faillite et de vendre tous ses biens.

La répudiation de la dette, une solution "de gauche" ?

Les "solutions" habituellement proposées par les hommes politiques sont celles qui sont indiquées plus haut dans la section "Comment liquider la dette publique".

Les solutions nationalistes consistent à se refermer sur le pré carré national et à agir sur la monnaie (en Europe, sortir de l'euro pour revenir à une monnaie nationale qui permettra un plus grand laxisme budgétaire).

Une partie de l'intelligentsia de gauche pratique le déni, estimant qu'il se trouvera toujours des créanciers pour acheter la dette, ou que la création monétaire illimitée permettra de régler tous les problèmes (illusion monétaire).

D'autres solutions "de gauche" (par exemple celles d'Attac dans Le Piège de la dette publique, 2011) proposent un "mix" variable de répudiation d'une partie de la dette et de monétisation d'une autre partie par la banque centrale.

Ces "solutions" étatistes, qui admettent implicitement que la dépense publique est toujours justifiée et ne saurait être remise en question, ne s'attaquent évidemment pas à la racine du problème, qui n'est pas la "toute puissance des marchés financiers", mais bien le surendettement des États (ce sont bien eux qui se sont mis sous la coupe des marchés financiers).

Alors que ces "solutions" ne font que prolonger le problème, la solution de répudiation libertarienne est la plus radicale ; elle a le mérite de montrer la réalité de l’État, voleur et irresponsable par nature. L'endettement est supprimé, en même temps que la capacité d'emprunt, ce qui contraint les hommes de l’État à restreindre drastiquement son périmètre et à mieux le gérer :

Le principal problème de la dette est de permettre une expansion de l'État qui semble sans douleur — jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable et menace l'ensemble de l'économie. Mais le problème porte peut-être en lui sa propre solution, la crise actuelle des dettes souveraines offrant une chance inespérée : enchaîner Léviathan. Presque partout, l'État est fauché, et devra réduire fortement ses dépenses ou faire défaut sur sa dette. En vérité, un défaut l'obligerait également à réduire ses dépenses en bloquant son accès aux marchés financiers.